——经济的“起飞”是现代化的基础,没有经济“起飞’, 一切现代化都谈不上。但“起飞”必须有一个合适的时机,有一个适当的政治结构来保障,犹如为 飞机铺设跑道。各国的历史都证明了这一点。

几百年前,当欧洲从中世纪的迷朦中踯躅而出时,它在世界上的地位远不如后来那样重要。欧洲只是世界的一个角落,与其说它是“洲”,不如说它是亚洲大陆延伸的半岛。它有过辉煌的希腊罗马文明,但自从中世纪开始后,它就在黑暗中泯灭了,也许只有庞培的古城址和梅罗的维纳斯石像可以记载它往日的光荣 。在中世纪,亚洲的事务具有更大的重要性,中华帝国在东方矗立,它的富饶和马可·波罗的传说,一直使欧洲的骑士们梦寐以求,向往那“遍土堆金”的东方。匈奴人的西迁给世界造成那么多动荡,若不是他们西进,长驱直入,也许就不会有今天的这个欧洲。蒙古人西侵再次使欧洲大陆震荡不已,至今还在西方语言中遗留着“黄祸”一词。土耳其占据君士坦丁堡,才把哥伦布逼到美洲去,开始了欧洲历史的新纪元。

很多西方学者把 1500 年看作新纪元的开始。确实,1500 年前后发生的许多事,对欧洲来说至关重要。1453 年,土耳其人攻陷君士坦丁堡,切断了欧洲人通往东方的商道,这以后欧洲被迫到西方去寻找通往东方的新路,这才有哥伦布发现新大陆,有麦哲伦的环球远航,有达·伽玛、卡波特、德雷克等一大批向人类的未知地开拓的先驱者。欧洲人由于最先走向世界,他的领先地位就开始形成了。

1500 年前后,欧洲还开始出现了强大的王朝。随着强大王朝问世,过去那种以城堡和骑士为基础的领地分封时代结束了。王朝战争代替了诸侯的纷乱,政治权力开始向中央集聚,统一的民族国家在欧洲兴起,欧洲的政治格局焕然一新。这种情况对于欧洲来说其意义不下于哥伦布发现新大陆, 新大陆固然给欧洲带来美洲的金银,新王朝却使欧洲摆脱了软弱和混乱,为欧洲的强大创造了政治条件。

1500 年前后,欧洲又发生了文艺复兴运动。由于这个运动,埋没在中世纪神学污垢下的古代文化放出奇光异彩。卜伽丘、达·芬奇、米开朗基罗等人的作品,使欧洲人在成为“人”的道路上迈进了一大步。一个简单的真理开始萌发: 人要从神的束缚下解放出来,人的未来不靠神喻,而靠理性。这样,宗教改革运动和启蒙运动继之而起,人的价值观念发生了质的变化,新思想迅速传播。事情很清楚:要么社会和新思想一同前进,要么在新思想的冲击下旧社会彻底崩溃。

由此看来,说 1500 年是欧洲历史的一个转折点,确实很有些道理。不过,在我们看来,所有这些变化仅仅是一个更伟大变革的激昂的前奏。同这个更伟大的变革比起来,1500 年左右的变化既是条件,又是大地震前的先兆。这个伟大的变革就是人类从农业社会进入工业社会的变化,它会把已有的社会彻底地翻转,在陈旧的瓦砾上建立起崭新的大厦。这个变革是从十八世纪中叶开始的,它的标志是英国的工业革命。

工业革命改变了整个世界。它使落后的欧洲奋起领先,使世界的其它地区膛目结舌。它在几十年中创造的财富,抵得上人类几千年共同的积累。它使先完成工业化的国家迅速强大,落在后面的国家则被动挨打。它强迫一切国家走工业化的路,以工业国家为楷模,时至今日,工业革命的冲击波仍在世界各地传播,那些尚未完成工业化的国家,无一不把它作为自己的主要目标,企望着经济“起飞”。

究竟是什么原因,使有些国家率先“起飞”,有些国家则迟迟不动呢?具体地说:在欧洲,什么情况使英国先“起飞”,法国后“起飞”,普鲁士拖延了很久才 “起飞”,而哈布斯堡王朝统治下的奥匈帝国却充其量只能说是在别人后面“滑翔”呢?

对这个问题人们作出过种种解释。

有人说,英国工业革命发生早,是因为它有利的地理位置。自通往东方的商道被土耳其人堵塞后,它就处在航海贸易的必经之路上,这种说法固然不错,但不应忘记,在同样地理位置上的还有荷兰、法国、西班牙和葡莓牙,甚至德国。不仅加的斯和阿姆斯特丹曾经比伦敦和利物浦更重要,连汉萨同盟有一个时期都控制过伦敦的对外贸易呢。

有人说,英国的殖民地为它积累了原始资本,奴隶贸易和殖民掠夺使它有足够的资金发展工业。当然,殖民地的财富确实使英国大得其益,不过应该记得:葡萄牙和西班牙是最早的殖民大国, 它们为什么不能率先“起飞”呢?

有人说,西班牙对金银的酷爱只引起货币的贬值,英国则对殖民地进行商业开发,这才是真正的财富,只有在这个基础上才能发动工业革命。这一点当然也有道理;不过,别忘了荷兰曾经是“海上运输队”,它的商业能力是举世公认的。此外,法国也有强大的远洋商队,海上优势曾不在英国之下。

有一种说法认为英国的农奴制瓦解得较早,因而当工业开始发展时,存在着大量的自由劳动力,显然,这确实是工业革命的前提之一。但应该指出,农奴制的解体在欧洲许多国家都开始得很早,比如法国农民到十六世纪时就基本上摆脱了农奴的地位,连神圣罗马帝国的中心奥地利,也几乎和英国同时开始农奴制的解体过程 。尽管它后来又死灰复燃,但约瑟夫二世在十八世纪末解放农奴, 却未能引起工业革命。

圈地,虽说是英国的独特现象,但它和工业发展的关系始终很可疑。圈地的后果无非是把农民逐出土地,这种情况在欧洲其他地区也曾发生, 虽说其使用的手段不同,比如说,占领村社公地、解除土地租约等等,却也一样可以把农民驱逐出去。后来沙皇俄国甚至把农奴送进工厂,用这种方法使农民和土地分开,这更说明工业需要的劳动力不一定非得是“自由”的。问题的关键是:失去了土地的农业劳动力转向哪里去?它是不是必然地会转入工业?英国有一些历史学家认为:因圈地而失去土地的农民并没有大规模进入工业,而是留在农业中充当农业工人了。工业需要的劳动力是由工业本身造成的,也就是说,来自因经济发展而引起的人口增殖。我们虽然不能详细讨论这一派的观点, 但至少有一点是可信的,即只有当工业需要劳动力时它才会吸收劳动力,否则,为什么在三十年战争中,失去生计的德意志农民只能去当兵或当土匪, 却不能当工匠去从事工业呢?而且英国圈地运动的最大高潮是在工业革命中间,所以,把它看作是工业革命的基本原因,就很缺乏说服力。

至于行会制在英国逐渐削弱,工业革命首先在没有行会限制的棉纺织业发生,这倒是无可非议的事实。不过,行会的削弱是一个普遍现象,新引进欧洲的棉纺织业也不是只在英国才有。然而在其他国家,这些都未能引起工业革命,而为什么单在英国发生呢?

以上所有这些因素对英国工业革命的爆发确实都有影响,但其中没有一项可以解释:为什么工业革命首先在英国发生,而不在欧洲的其他地区?也就是说,这些因素都解释不了产生工业革命的时机问题。哈佛大学的经济史专家兰德斯为解释这一点,曾把所有这些因素集合在一起,认为只有当所有因素都凑合到一块时,才会触发工业革命。这种说法显然为英国的经济“起飞”找到了历史的规定性,它的几率太小了。一个国家,既要在海边,又要有殖民地,航海的能力必须很强,商船要能畅通世界,农奴制应该瓦解,行会制应当削弱, 棉纺织业应该是新兴的,又不受行会的影响,机器恰好在这时发明,“自由”劳动力恰好大量涌现。所有这些条件必须在同时出现,错过一点机会都不行,这种历史的偶然性简直是千载难逢!实际上这无异于是在说:“因为这些条件是英国的,所以英国有条件。”但工业革命后来几乎在欧洲一切国家都发生了,哪一国又曾凑齐过所有这些条件呢?尽管如此,欧洲的工业革命仍然有先有后。

其实,这里牵涉到政治结构和经济发展的关系问题,这也是马克思主义经常讨论的一个基本问题。

我们认为:在经济开始“起飞”时,它应有合适的政治结构来保证,就好象给“起飞”的经济安装一台发射架。对一个希望自己能够“起飞”的国家来说,它在政治上至少要求有三个基本条件:

(1)这个国家必须是统一的;

(2)这个国家不受外国势力的挟制,也不受外国利益的干扰;

(3)这个国家必须克服个人独裁专制,不能由一个人决定国家的一切。

国家必规是统一的,因为不统一就不能把全国的人力、物力集中起来,形成一股统一的力量。在一个关卡林立,以邻为壑,度量衡不统一, 各地区自行其是的国家里,形不成统一的市场,也形不成统一的经济,这是早已明晰的真理;而政治上各自为政、诸侯分立、军阀混战、弱肉强食,更使整个国家处于永久的动乱中,谈不上什么发展经济。对欧洲来说,国家的统一就意味着消灭领地分封制,制止贵族割据,限制贵族权利,尤其要剥夺他们在各自的领地上行使政权的权力,而把权力集中到国家手里。

国家不受外来势力挟制,不受外国利益干扰,这也就是保持国家的独立,实行民族自决。因为不独立的国家不能维护本国利益,相反必须以外国的利益为重,为外国利益服务。它的经济只能在不损害宗主国利益的前提下才能有一点进步,国家往往是宗主国的市场或原料供应地。有些国家虽然有形式上的本国政府,但依附于某一个外国,外国的意志主宰一切,政府只是别国的傀儡;或因本国的分裂、软弱而造成好几个大国划分势力范围的局面,这种国家虽貌似独立,却仍不能为本国的 利益服务。因此,不受外来势力的挟制就意味着建立民族国家。

饶有讽刺意味的是,上面两个任务往往都是由专制的王权来完成的,因为在一个封建割据的国家里,只有王权是与贵族相抗衡的统一力量,而为维护民族的自决和建立民族的国家,王权又是现成的国家机器。王权在完成这两项任务的过程中成了“专制”的权力,它既已压倒一切对手,便要求在国家中君临一切。强大的王朝曾是实现民族意志的工具,在消除分裂、建立民族国家的斗争中受到民族的信任,从而取得“统治委任权”。但一朝大权在握,它就迫使整个民族向它折服,让国家屈从它一己的私利。这时,贵族的分裂虽然没有了,但国王成了贵族的最大保护伞 ,因为国王本人就是全国贵族的首户。于是贵族的特权继续存在,放弃了政权的贵族成为民族经济的巨大赘瘤,国家则站在他们那边维护特权,以补偿他们交出的封建统治权。同样,外国的干预虽然没有了,但国家的生活受一个人的操纵,国家必须服从这一个人的利益, 只有当这个人觉得经济的发展对他有利时,他才会打开国家的锁钥,让经济稍事有限的活动。国家虽然有政府,但政府依附于这一个人,这个人的意志决定一切,政府仅是他的傀儡。在更多的情况下, 这个人根本不要政府 ,“朕即国家”,他的旨意即是法律,同时也就是天意。历史证明专制王权的存在这时已成为国家前进的障碍,只有取消专制王权,国家才能继续前进。在国家分裂,民族不能自决的时期,谁先统一、谁先独立,谁就能成为大国,谁就能先走出中古时期的黑暗和混乱。但在这以后,谁先克服个人对国家的专制,谁才能完成人类历史上最大的变革——由农业社会进入工业社会。欧洲各国在“起飞”时间上的差异,往往是由这个因素决定的。

由此看来,起飞的合适时机是当国家统一和独立取得后。只有当国家摆脱了个人的专制,当民族的利益不再以一个人的好恶为转移时,质变的时刻才会到来。在政治结构上,这可以表现为多元寡头制。于是,从专制王权取得胜利的最后一刻起,欧洲各国就面临新的任务了。这一次,是全民族与王权的对抗,民族要战胜曾帮助它取得独立和统一的工具,但正因为王权是在一种历史的进步运动中取得专制权力的,因此战胜它显然很不容易。这不仅因为它是一种可怕的力量,手里掌握着统一国家的机器;更因为它曾经代表一种进步,克服它,是否会让民族的历史倒退呢?谁也不能排除这种可能性,于是,民族可能在这矛盾的交叉路口徘徊不进。而且,向王权开战还必须有合适的国内外形势,如果分裂的势力和外敌入侵有可能出现,王权恐怕还是暂时保留为好。于是,在这错综复杂的政治局面中,不同的国家经历了不同的遭遇,给后来的历史留下一笔“旧社会的遗产”。其结果,不仅使各国 的“起飞”有先有后,而且由于这笔“遗产”的作用,各国的历史被引上不同的发展路线, 自古以来几乎在同一条道路上同步前进的欧洲各

国,就在这现代化的起点上,开始分道扬镳了。

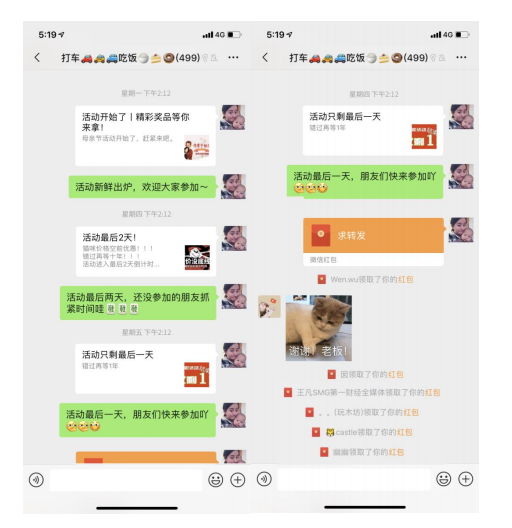

微信客服

微信客服